우리 연구소에서는 한국 상고사및 고대사, 그리고 한민족의 활동지역으로 추정되는 지역으로 매년 2~3차례씩 조사 및 답사를 진행하고 있습니다. 이런 현장조사로 그동안 의문에 쌓여 있었던 많은 사실들을 찾아내었습니다. 그중에 대표적인 것이 고대압록강과 현대의 압록강은 서로 다른 강이라는 것을 확인하였고, 일본 큐슈지역에 한민족계가 이동했던 것으로 보이는 고인돌이나 고분들이 많이 있다는 것을 확인할 수 있었습니다. 이외에도 확인된 많은 사실들이 있지만 앞으로 차근차근 연구하여 발표하도록 약속을 드리며 몇몇 답사기만 공개하도록 합니다.

한가지 양해의 말씀을 드리는 것은 답사전에는 주제를 선정하여 출발하지만 답사과정은 그 하나만을 목적으로 할 수 없기 때문에 답사 노선에 따라 다른 부수적인 답사진행도 하기 때문에 그 여정과 결과가 혼동될 수도 있습니다. 그러나 답사단이 답사결과를 활용할 때는 연구의 목적에 따라 분류하여 활용하고 있음을 알려드립니다.

Ⅰ. 답사 개요

인하대학교 고조선연구소는 2014년도부터 고대평양위치연구 사업을 시작하여 지금에 이르고 있다. 2014년 ‘고대평양위치연구’라는 주제로 연구와 관련이 있는 중국 심양, 요양, 집안, 단동 등 요녕성·길림성 일대의 유적을 답사하기도 하였다. 고대평양위치에 대한 현재까지의 주된 학설은 현 한반도 평양이다. 그러나 실제로 문헌기록 상의 내용을 보면, 고구려 때에 ‘평양’이라는 지명은 여러 곳에서 사용한 것을 확인할 수 있으며, 그러한 평양 중 하나로 현재 한반도의 평양이 될 가능성은 있으나 또 다른 경우도 역시 고려해봐야 할 필요성이 있다. 이렇게 생각할 때, 고조선 및 고구려와 관련한 많은 유적과 유물이 발굴되고 있는 현 중국 요녕성을 답사하는 것은 고대평양위치 비정에 필수불가결한 일이다.

이번 답사의 목적은 고대평양위치를 비정하는데 중요한 요녕성 일대의 주요 도시 및 유적지를 방문하고, 주요 박물관에 소장되어 있는 고구려 및 우리나라의 역사와 밀접한 관련이 있는 유물을 확인하는데 있다. 이번 답사의 일정은 인천을 출발하여 중국 심양에 도착하는 것을 시작으로, 심양, 요양, 환인, 집안, 북진, 조양 등의 순으로 답사가 진행되었다.

Ⅱ. 답사지역 개요

1. 요녕성 박물관(遼寧省 博物館)

요녕성박물관은 중국 요녕성을 대표하는 박물관 중 하나이며, 중국 요녕성 심양시(瀋陽市) 화평구(和平區) 십위로(十緯路)에 위치하고 있다. 이곳은 본래 봉천군(奉天軍)의 주요 인물로 열하성(熱河省)의 주석이었던 탕옥린(湯玉麟)의 관저로 사용되던 곳이다. 그러다가 일본이 만주를 침략해 중국 동북지방을 장악한 뒤 국립심양박물관으로 바뀌었으며, 1948년 심양이 해방된 뒤 동북박물관(東北博物館)이 건립되어 1949년 7월 7일 정식으로 개관하였다. 이는 새로운 중국에서 만들어진 최초의 박물관이며, 1959년 요녕성박물관으로 명칭이 변경되었다.

요녕성박물관은 요녕성 최고의 박물관이라는 명성에 어울리게 대규모의 시설과 다량의 유물, 다양한 전시를 진행하고 있었다. 요녕성 및 심양에 관한 선사시대로부터 근현대에 이르기까지의 역사와 유물이 상설전시관에 전시되고 있다.

2. 요양 박물관(遼陽 博物館)

중국 요녕성 요양시에 위치하고 있는 요양박물관은 심양 요녕성박물관과 함께 요녕성에서 발견되는 각종 유물 및 관련 역사를 전시하고 있는 대규모 박물관 중 한 곳이다.

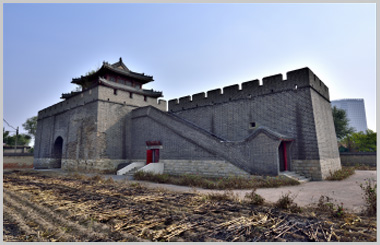

3. 후금(後金) 동경성지(東京城址)

동경성(東京城)은 바로 후금이 수도를 요양으로 옮기고 그 외곽에 쌓은 성이다. 그러나 동경성의 수도로써의 기능은 3년 남짓이며, 1625년 후금이 심양으로 천도할 때 이 동경성의 건축 자재를 함께 가지고 가면서 폐허가 되었다고 전한다.

동경성 내부에는 동경성 및 후금, 누르하치에 관한 간이 전시관이 마련되어 있었으며, 성벽 위에 누각을 확인할 수 있었다. 현재 누각의 개방은 하지 않고 있다.

4. 암성(巖城, 중국명 연주성(燕州城))

심양 남쪽에 있는 등탑시(燈塔市) 관둔촌(官屯村) 북쪽의 거대한 암반 위에 자리 잡은 암성(巖城) 국명 연주성(燕州城)은 주변에 석회석 광석이 있어 성벽 전체가 눈부신 흰색이다.

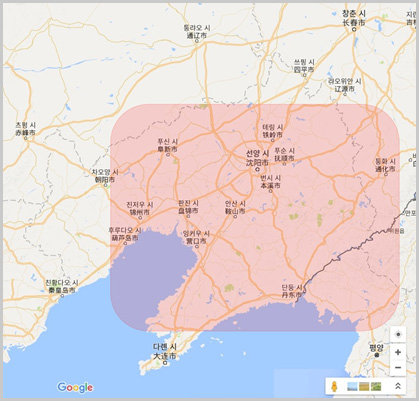

암성은 동쪽이 높고 서쪽의 마을로 내려오면서 낮아지는 형상이다. 남쪽은 태자하(太子河)를 굽어보는 절벽이다. 아찔한 절벽의 하얀 석회석 바위와 굽이치는 강이 어우러진 절경이다. 성벽은 능선을 따라 만들어졌으며, 네모꼴을 하고 있지만 불규칙한 모습이다. 안팎으로 견고하게 쌓아올린 석벽이 사방으로 잘 남아 있다.

5. 압록강(鴨綠江)

‘압록강부교’는 한국전쟁 시 중공군이 북한군을 지원하기 위해 건넜다고 하는 곳인데, 지금은 교각의 흔적만을 확인할 수 있다. 현대 한반도의 뼈저린 역사를 확인할 수 있는 곳으로 압록강은 한반도의 고대부터 근․현대에 이르기까지의 긴 역사를 고스란히 간직한 역사적 현장이다.

호산장성은 멀리서 보면 호랑이가 앉아 있는 것처럼 보이기 때문에 붙여진 이름이다. 이 성은 옛 모습을 거의 잃어버린 상태이며 성벽의 대부분이 현대식 시멘트와 벽돌로 정비․보수된 것을 볼 수 있었다.

6. 미창구 장군묘(米倉溝 將軍墓)

미창구 장군묘는 너른 옥수수 밭 한 가운데에 자리 잡고 있었는데, 지리적으로 굉장히 좋은 장소에 입지하고 있다는 풍수지리학적 견해가 나왔다. 즉 이 미창구장군묘는 왕릉급의 입지를 취하고 있다는 것이다.

7. 오녀산성(五女山城)

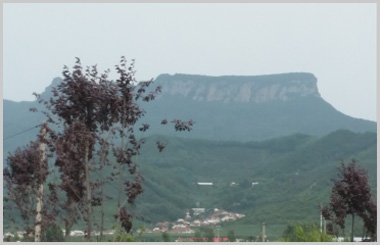

오녀산성은 중국 동북지방의 고구려 유적인데, 고구려 초기 수도였던 흘승골성(絶升骨城) 또는 졸본성(卒本城)으로 비정되는 곳이다.

오녀산의 북쪽과 동쪽에 연결되어 있는 높고 낮은 여러 산봉우리 가운데서 가장 높고 험한 800m의 산마루를 중심으로 그 둘레에 축조되어 있다. 오녀산의 서남쪽에는 넓은 환인분지가 있고 동남쪽에는 압록강의 지류인 혼강(渾江)이 있다. 원래 혼강은 오녀산 동쪽에서 남류하다가 남쪽에서 서향하여 환인진을 감싸고돌다가 다시 방향을 바꾸어 남류하였는데, 현재 산기슭 아래의 혼강은 1960년대 댐 건설로 수몰되어 있는 상태다. 고구려 사람들은 험준한 산세를 이용하여 이곳에 성벽을 축조하였다. 서·남·북은 절벽을 천연성벽으로 삼은 반면, 지세가 험준하지 않은 동쪽과 동남쪽에 주로 돌로 인공성벽을 축조하였다. 자연 지세를 이용한 이러한 축성방법은 고구려의 전형적인 산성축조방식이다. 인공축성을 비교적 많이 한 동벽은 정상보다 180m 낮은 산허리에 축조되었는데, 정상에서의 거리는 240∼380m이다.

8. 환도산성(丸都山城) 및 산성하고분군(山城下古墳群)

해발 676m의 환도산(丸都山)에 위치하고 있어 환도산성이라 부른다. 산성은 환도산 정상부에서 능선을 따라 축조되어 넓은 계곡의 경사면을 둘러싸고 있는 전형적인 포곡식(包谷式) 산성이다. 성벽의 동·서·북 3면은 전체적으로 험준한 지형과 암반 등을 이용하여 자연 성벽으로 삼고, 산마루의 평탄한 곳은 군데군데 돌을 다듬어 성벽을 축조하였다. 특히 동남쪽의 경사진 부분은 높고 가파른 절벽을 그대로 성벽으로 이용하고 있다.

산성 안에는 총 3곳의 건물지가 발견되었다고 하는데, 이번 답사에서 확인한 곳은 성 안팎의 모습이 한 눈에 보여 군사지휘소의 역할을 하였을 점장대(點將臺)와 그 동북쪽의 넓은 경사면에 위치한 궁전터이다.

9. 집안 박물관(集安博物館)

집안박물관은 중화인민공화국 수립 이래 중국에서 발굴된 고구려 유물의 대부분을 소장하고 있는 곳이다. 때문에 집안박물관은 출입부터 철저하게 관리되고 있었으며 가방 및 카메라는 반입금지다. 전시실 내부도 삼엄하게 감시되고 있었는데, 유물의 촬영은 금지되어 있었다. 관람객이 휴대폰 카메라로 유물을 찍을 경우 박물관 직원이 곧바로 촬영을 제지시키고 찍은 사진을 전부 삭제시키는 등 관리가 매우 철저하였다.

10. 광개토대왕릉비(廣開土大王陵碑) 및 태왕릉(太王陵)

광개토대왕릉비는 414년(장수왕 3)에 고구려 제19대 광개토왕의 훈적을 기념하기 위하여 아들인 장수왕(長壽王)이 세운 비석으로 추정된다.

태왕릉은 육안으로 보기에도 대형급 무덤이었는데, 그 훼손의 정도가 사진으로만 봤을 때보다 더욱 심했다. 무덤의 정상부에는 독특한 구조의 무덤방이 설치되어 있었는데 합장을 한 듯이 두 개의 널받침이 놓여 있었다.

11. 임강묘(臨江墓)

태왕릉, 장군총 등과 함께 우산하고분군을 이루고 있는 이 무덤은 가까운 곳에 압록강이 흐르고 있고 그 반대편에 북한의 만포진이 보인다. 임강묘라는 명칭은 압록강 변에 위치한다고 해서 붙여진 이름이다. 집안에 남아 있는 고구려 무덤 중에서도 태왕릉, 장군총과 함께 대형급 규모로 분류되고 있는 무덤이다.

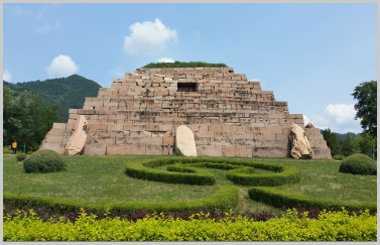

12. 장군총(將軍塚)

장군총은 태왕릉, 임강묘와 함께 우산하고분군을 이루는 주요 고구려 무덤으로, 이 무덤이 학계에 알려진 것은 1905년에 일본인 학자 도리이(鳥居龍藏)가 처음으로 현지조사하고, 프랑스 학자인 샤반(Chavannes, E.), 일본인 세키노(關野貞) 등이 조사해 『퉁바오(通報)』·『남만주조사보고(南滿洲調査報告)』·『고고학잡지(考古學雜誌)』 등에 발표한 후 부터이다.

장군총은 규모가 태왕릉(太王陵)·천추총(千秋塚) 다음으로 큰 최대형급인데다가 많은 적석무덤 중에서도 잘 다듬은 화강석으로 7층이나 되는 높이로 축조되었고, 형체가 가장 잘 남아 있다.

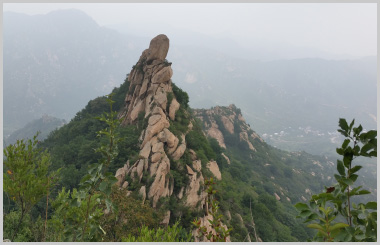

13. 의무려산(醫巫閭山)

의(醫), 무(巫)는 모두 ‘무당’ 또는 ‘치료한다’는 의미를 지니는데, 만주어로는 ‘크다(大)’는 뜻이 된다. 굳이 새기자면 세상에서 상처받은 영혼을 크게 치료하는 산이라고 할 수 있다. 의무려산은 3천년 전 주나라 시대부터 시작해 청나라에 이르기까지 국가에서 하늘에 제사를 올렸던 열 두 곳의 진산(鎭山) 가운데 하나였다. 아울러 장백산(長白山), 천산(天山)과 더불어 중국 동북지역 3대 명산 중에서도 첫째로 꼽힌다.

14. 조양 박물관(朝陽博物館)

조양은 기원전 3세기 한나라 초엽에 처음 ‘유성'(柳城)이라는 이름으로 역사에 처음 등장하여, 당나라 때에 이르면 동북아시아 문화, 정치, 경제의 중심지로써 번영하게 된다. 조양은 북방문화의 중심지였으며 더 나아가 비파형동검문화의 시원이 된 지역으로 알려져 있다. 이러한 조양의 문화와 역사를 한 눈에 볼 수 있는 곳이 조양박물관이다.

Ⅲ. 참고문헌

<사료>

『삼국사기』

『태조실록』

<도서>

한국정신문화연구원, 『한국민족문화대백과사전』, 한국정신문화연구원, 1991.

국립문화재연구소, 『한국고고학사전』, 국립문화재연구소, 2004년.

동북아역사재단 편, 『고구려를 찾아서』, 동북아역사재단, 2009.

<논문>

박지선, 「연행사들의 혼이 담긴 의무려산(醫巫閭山)」, 『국제한국학연구』1, 명지대학교 국제한국학연구소, 2003.

김태준 외, 『조선의 지식인들과 함께 문명의 연행길을 가다』, 푸른역사, 2005.

이청규, 「遼河文明의 寶庫 – 牛河粱 遺蹟」, 『동북아역사논총』 42, 동북아역사재단.

양홍진, 복기대, 중국 해성(海城) 고인돌과 주변 바위그림에 대한 고고천문학적 소고(小考), 『동아시아고대학』 제29집, 동아시아고대학회, 2012.

복기대, 광개토대왕비문 연구의 몇 가지 문제에 대하여 : 부여의 통치구조와 광개토대왕의 대외 정벌에 관하여, 『고조선단군학』 제20호, 고조선단군학회, 2009.

<인터넷 사이트>

구글맵스 (https://www.google.co.kr/maps)

동북아역사넷 (http://contents.nahf.or.kr/index.do)

두산백과사전 두피디아 (http://www.doopedia.co.kr/)

위키백과 (https://ko.wikipedia.org/wiki)

Ⅰ. 답사 개요

인하대학교 고조선연구소는 2014년도부터 『고대평양위치연구』 사업을 시작하여 지금에 이르고 있다. 2014년 이후 ‘고대평양위치연구’라는 주제 하에 연구와 직접적으로 관련이 있는 중국 동북 지역 유적을 답사 조사하고 있다.

고대평양위치에 대한 현재까지의 주된 학설은 현 한반도 평양이다. 그러나 실제로 문헌기록 상의 내용을 보면, 고구려 때에 ‘평양’이라는 지명을 사용한 곳을 여러 곳 확인할 수 있으며, 그러한 평양 중 하나로 현재 한반도의 평양이 될 가능성은 있으나 또 다른 경우도 역시 고려해봐야 할 필요성이 있다. 이렇게 생각할 때, 고조선 및 고구려와 관련한 많은 유적과 유물이 발굴되고 있는 현 중국 요녕성을 답사하는 것은 고대평양위치 비정에 필수불가결한 일이다.

이번 답사의 목적은 고대평양위치를 비정하는데 중요한 요녕성과 내몽골 일대의 주요 도시 및 유적지를 방문하고, 주요 박물관에 소장되어 있는 고구려 및 우리나라의 역사와 밀접한 관련이 있는 유물을 확인하는데 있다.

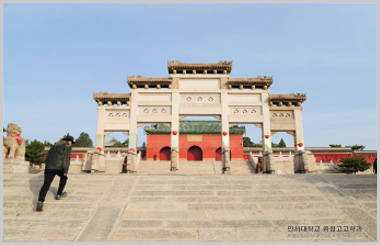

답사는 연구책임자인 인하대학교 융합고고학과 복기대 교수를 단장으로 유적 및 유물의 전문적인 사진촬영을 위해서 외부 전문가로 초빙된 전성영 사진작가, 고구려 유적에서의 천문관측을 위해서 공동연구원 양홍진 한국천문연구원이 참여해주셨다. 2014년 답사에서 꾸준히 진행한 천문관측의 주 목적은 고구려 성의 축성 목적의 다양성을 확인하기 위한 것이다. 고구려가 성을 쌓은 것이 방어를 위한 것에 한정된 것이라는 주장이 강하다. 하지만 성 가운데에는 방어나 거주가 어려운 곳에 위치한 것도 존재한다. 이들 성은 방어용이 아니라 제사 및 천문 관측을 위한 용도에서 만들어졌을 가능성이 존재한다고 판단되므로, 이번 답사에서는 이러한 가능성을 검증하는 목적이 있었다. 또 고려사 전문가인 윤한택 교수가 참가하여 고려의 강역이 압록강이 아닐 가능성을 현지답사를 통해 확인하고자 하였다.

Ⅱ. 주요 답사지 개요

1. 요양 박물관(遼陽博物館)

중국 요녕성 요양시의 요양박물관은 심양에 있는 요녕성박물관과 함께 동북에서 가장 규모가 큰 박물관 가운데 하나이다. 2002년 새로 만들어져 규모도 커지고 전시도 상당히 짜임새 있게 이루어지고 있다고 평가된다.

2. 후금(後金) 동경성터(東京城址)

1616년 여진족인 누르하치는 스스로 황제의 지위에 오르고 국호를 금(金)이라 하였다. 이는 12세기에 만주에 세워진 금(金)을 계승한다는 의미였으며, 일반적으로 후금(後金)이라고 칭한다. 동경성(遼陽東京城)은 후금이 도읍지인 요양의 외곽에 쌓은 성이다. 하지만 정복된 한족들의 저항이 심해지자 요하의 수로 이용에 더 유리한 심양으로 천도하면서 요양은 3년 만에 수도의 지위에서 물러났다.

3. 연산관(連山關) 마천령(磨天嶺)

남쪽으로 봉성(鳳城)시, 서쪽은 요양(遼陽)현. 동쪽은 환인현(桓仁縣)을 연결해 준다. 우리가 지나간 마천령이 연산관의 최고봉으로 해발 969미터이다. 연산관은 조선 사신들의 사행로에서 빠지지 않고 언급되는 곳이다. 마천령은 연산관에서 가장 높은 고개로 상당히 험하다. 지금도 겨우 이차선 도로를 이용하며 도로의 경사가 상당히 급한 편이다.

4. 변문진(邊門鎭)

변문진은 봉성(鳳城)시 동남쪽에 위치하며 압록강으로부터 약 50~60km 떨어져 있다. 오늘날의 변문진은 과거 흔적이 거의 남아있지 않다. 현재의 도시를 건설하면서 구 시가지를 완전히 허물고 건설하였기 때문이라고 한다. 아래 첨부한 사진에 나온 부분이 조-청 무역에서 청나라 책문이 설치되어 있었던 곳이라고 한다.

5. 감천령(坎川嶺)

감천령은 단동에서 환인현으로 넘어가는 국도의 고갯길이다. 관전현과 환인현의 요충지로 본계(本溪)와 경계를 형성하고 있기도 하다. 고개가 매우 험난하여 어제 지나온 마천령보다도 운전에 어려움이 있었다. 버스 운전자가 사이드 브레이크를 채운 상태로 가는 데도 내리막길에서는 아슬아슬하게 느껴질 정도였다.

6 . 환인(桓因) 미창구 장군묘(米倉溝將軍墓)

아하향(雅河鄕)에 위치한 미창구 장군묘는 해발 298m의 혼강 하안단구에 자리잡고 있다. 봉분의 높이는 8m, 둘레가 150m, 남북의 길이 41m, 동서길이 45m의 대형무덤으로, 원래의 높이는 더 높았을 것으로 추정된다. 여기에는 원래 옥수수밭 가운데에 고구려 것으로 추정되는 무덤 10여기가 있었다고 하며, 장군묘는 그 가운데 1호분이다. 1991년 요녕성문화유물고고연구소와 본계시 박물관이 공동 발굴하였다. 이 고분은 지표면에 강돌을 쌓아 방을 만들고, 그 위에 다시 흙을 덮어 봉분을 올린 고구려 중기 이후의 석실봉토분이다. 무덤의 조성연대는 4세기말에서 5세기 초로 추정한다.

7. 북진묘(北鎭廟)

북진묘는 요녕성 북진시 서쪽 2km 지점에 있는 언덕에 위치한 도교 사원이다. 의무려산(醫巫閭山)의 산신묘(山神廟)이자 중국의 이른바 5대 진산(鎭山) 가운데 북방을 대표하며 보존이 가장 잘 된 사원이다. 중국의 중점문물보호단위(重點文物保護單位) 중의 하나이다. 북진묘는 수(隋) 개황(開皇) 14년(594년)에 처음 세워졌으며 처음에는 ‘의무려산산신묘(醫巫閭山神祠)’라고 불렸다. 원(元)대 말기에 파괴되었다가 명(明) 홍무(洪武) 3년 중건되면서 ‘북진묘’로 개칭하였다. 현재의 북진묘는 明 영락(永樂) 19년(1421년)과 홍치(弘治) 8년(1495년) 중수 확장된 것이다. 명청대 비석들이 사당 내부에 많이 보존되어 이다.

8. 성자산(城子山)

성자산 유적지는 오한기(敖漢旗) 사리바 향(薩力巴 鄕)과 마니한 향(瑪尼罕 鄕)과의 경개를 이룬 곳에 있다. 북쪽으로는 하라고우촌(哈拉溝村)에서 약 4Km 거리이다. 산 정상부에 성처럼 돌로 쌓은 울타리가 둘러쳐져 있어 속칭 성자산이라 하였다. 산성이 자리잡은 성자산(城子山)은 해발 760.3m로서 상당히 험준한 편이다. 녠판허(碾盤河) 연안의 충적평지가 펼쳐져 있는 북쪽을 제외한 동 남 서 삼면으로도 험준한 산줄기가 이어진다.

9. 산해관(山海關)

주간 일정이 빡빡한 관계로 아쉽게 산해관은 밤에 도착하여 면모를 제대로 관찰하기 어려웠다. 산해관은 단어 그대로 해변에 바짝 맞닿아 있는 관소이다. 천산 산맥의 끝자락인 산해관을 막으면 중원 국가들은 동북 지역 민족들의 침입을 막을 수 있었다. 우리가 산해관 지역을 찾은 주요 목적은 갈석산(碣石山)을 답사하기 위해서였다. 갈석산을 기준으로 고조선과 낙랑의 위치를 탐색하게 되기 때문이다.

10. 의무려산(醫巫閭山)

의무려산은 한자어의 의미에서 주로 추론하여 의(醫)와 무(巫)가 모두 ‘무당’과 관련이 있고 또 ‘치료한다’는 뜻도 가지고 있어 영산으로 간주됨었음을 추측할 수 있다. 또 만주어로는 ‘크다(大)’라는 뜻을 가진다고 지적되기도 한다. 의무려산은 3천년 전인 주나라 이후 역대 왕조에서 모두 중시하였다. 주대 이후 청나라까지 국가에서 하늘에 제사를 지내는 열 두 곳의 진산(鎭山) 가운데 하나였다. 또한 중국 동북 지역의 3대 명산 가운데 하나로 장백산(長白山), 천산(天山)과 함께 꼽힌다.

Ⅲ. 참고문헌

<논문>

김태준 외, 『조선의 지식인들과 함께 문명의 연행길을 가다』, 푸른역사, 2005.

박지선, 「연행사들의 혼이 담긴 의무려산(醫巫閭山)」, 『국제한국학연구』1, 명지대학교 국제한국학연구소, 2003.

양홍진, 복기대, 중국 해성(海城) 고인돌과 주변 바위그림에 대한 고고천문학적 소고(小考), 『동아시아고대학』 제29집, 동아시아고대학회, 2012.

복기대, 광개토대왕비문 연구의 몇 가지 문제에 대하여 : 부여의 통치구조와 광개토대왕의 대외 정벌에 관하여, 『고조선단군학』 제20호, 고조선단군학회, 2009.

<인터넷 사이트>

구글맵스 (https://www.google.co.kr/maps)

동북아역사넷 (http://contents.nahf.or.kr/index.do)

두산백과사전 두피디아 (http://www.doopedia.co.kr/)

위키백과 (https://ko.wikipedia.org/wiki)

Ⅰ. 답사 개요

인하대학교 고조선연구소는 2014년도부터 고대평양 위치 탐색을 위한 연구 사업을 진행해오고 있다. 이 연구는 한국사의 중요한 쟁점에 대한 연구 중 가장 대표적인 것으로 그 파급효과가 크다 할 것이다. 고대평양의 위치를 어디에 설정하느냐에 따라 한국사는 물론 중국과 일본의 고대사 서술도 일정 부분 수정이 불가피할 것이기 때문이다.

그 동안 한국과 중국의 문헌에서 파악되는 고구려의 평양에 대한 종합적인 검토를 진행하였고, 다양한 고고학 및 천문학과 지리학 등의 자료들을 검토한 결과, 고대평양에 대한 매우 중요하고도 새로운 사실을 알게 되었다. 그것은 고구려 장수왕15년 즉 427년에 천도한 평양이 현재의 대동강 가에 위치한 평양이 아닐 수 있다는 것이다.

고구려 후기 도읍이 현재 대동강 유역이 아니라면, 이에 따른 역사적 사실도 많은 변화가 있어야 하는데, 그 변화의 가능성 중 대표적인 것이 고려의 국경선 문제와 압록강 관련 사항이다. 왜냐하면 지금 일반적으로 알려진 고려의 국경선과 압록강은, 고구려 후기 도읍인 평양이 대동강 유역에 있었다는 사실을 전제로 한 것이기 때문이다. 만약 평양의 위치가 다른 곳으로 바뀌었을 때, 고려의 국경선이나 압록강의 위치도 함께 움직일 수 있는가 하는 여러 문제들도 검토되어야 하는 것이다.

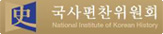

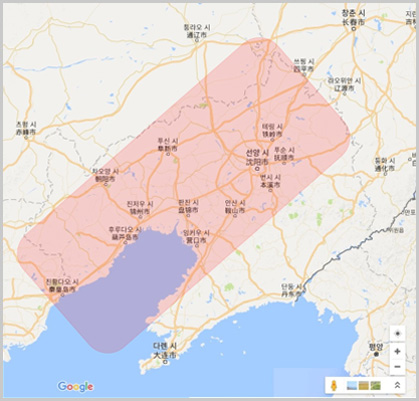

위와 같은 목표에 따라, 북송 시기의 고려의 서북방 국경을 검토해보는 답사가 기획되어 실행되었다. 이번 답사의 목적은 두 가지 차원에서 설정되었다. 하나는 『선화봉사고려도경(宣和奉使高麗圖經)』(이하 ‘『고려도경』’으로 약칭함)과 『선화을사봉사금국행정록(宣和乙巳奉使金國行程錄)』(이하 ‘『금국행정록』’으로 약칭함)에 나타난 고려의 국경에 대한 기록을 현지답사를 통해 검토하는 것이다. 또 하나는 이번 답사 중의 노선에서 거치게 되는 고대의 연(燕) 및 조선(朝鮮)이나 요서(遼西)와 요동(遼東) 그리고 발해(渤海) 등은 물론 고대문헌에 나타나는 이들 지역의 산맥이나 수계(水系)들의 양상을 파악하여, 이후 고대평양 연구를 위한 자연지리 및 인문 지리적 정보들을 확보하는 것이다.

Ⅱ. 주요 답사지 개요

1. 정주(鄭州) 상성유지(商城遺址)

정주에 있는 상성유지는 지금으로부터 3600년 이전 상(商) 초기 및 중기의 도읍지 유적이다. 1950년대 초부터 조사와 발굴이 이루어져 상의 초기 유적임이 확인되었다. 이 유적의 성격에 대해, 실제적으로 상이 건국한 시기의 도읍으로서 현재 중국에서 확인된 최초의 고도(古都)라는 관점도 있다. 邹衡, 「郑州商城与古都保护笔谈-郑州商城是现在可以确定的我国最早的首都-威汤亳城」『江汉论坛』2004年第8期, 87∼88쪽.

정주상성의 발굴에 따라 이러한 관점이 제기된 것인데, 邹衡, 「郑州商城即汤都毫说」『文物』1878年2期其.

그에 대한 반론이 적지 않아, 石加, 「“郑亳说”再商榷」『考古』1982年第2期.

지금까지도 논쟁 중이다.주(周) 이전 시기의 유적으로서는 은허(殷墟)의 유적 다음으로 규모가 큰 것이다.

2. 정주(鄭州) 하남성 박물관(河南省博物館)

하남성박물관은 1927년 개봉(開封)에 처음 설치되어 1961년에 정주로 옮겨졌다. 박물관 면적은 1만㎡ 정도이며 14만 건의 문물이 전시되어 있다. 20세기 초에 상구(商丘) 낙양, 안양, 개봉, 석천(淅川), 석천(淅川)의 고대 지명은 단양(丹陽)으로 초(楚) 문화의 발상지로서 관련 유적이 다수 발굴된 곳이다.

삼문협(三门峡), 휘현(辉县), 신정(新郑) 등지에서 발굴된 유물 다수가 전시되어 있다. 소위 화하(華夏) 혹은 중원문화의 원류와 관련된 유물들이 전시되어 있는 박물관인 셈이다.

신석기시대 앙소문화(仰韶文化) B.C.6800-4800년

1956년 삼문협묘저구촌(三門峽廟底泃村) 출토

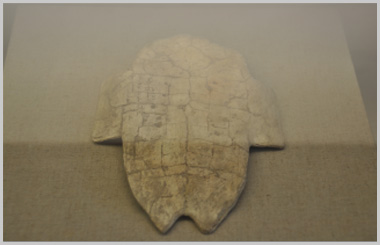

3. 안양(安陽) 문자박물관(文字博物館)

문자박물관은 갑골문이 많이 발굴된 안양에 세워져 2009년부터 개방되었는데, 문자를 주제로 한 박물관이다. 문자와 관련된 문물 4123여건 정도가 전시되었는데, 중국 국가 차원에서 특별히 중요시하는 1급 문물이 305건 전시되어 있다. 중국의 문물 관련 규정인 「文物藏品定级标准」(文化部2001年第19号令)에 따르면, 문물은 우선 진귀문물과 일반문물로 분류된다. 진귀문물은 다시 1급에서 3급까지 분류되는데, 여기서의 급수는 문물에 대한 국가 차원의 평가에 따른 것이다. 그중 1급 문물은 특별히 중요한 역사, 예술, 과학적 가치를 지닌 대표적 문물을 말한다.

여기 전시된 문물은 갑골문(甲骨文), 금문(金文), 간독(简牍), 백서(帛書), 한자의 발전사, 서법(書法)의 역사, 소수민족의 문자, 세계문자 등과 관련된 것들이다.

상대만기(商代晩期) 하남 안양(安陽) 은허(殷墟) 출토

4. 안양(安陽) 은허왕릉유지(殷墟王陵遗址)

은허왕릉유지는 안양시 원하(洹河) 북쪽에 위치하며, 소둔촌(小屯村)에 있는 은허궁전종묘유지와는 강을 사이에 두고 서로 마주보고 있다. 은허왕릉유지의 범위는 동서로 약 450m이고 남북으로 약 250m이다. 1933년부터 지금까지 여기서 13기의 대묘(大墓)와 2,000기의 배장묘와 제사갱이 발굴되었다.

5. 계현(蓟县) 어양고루(漁陽鼓樓)

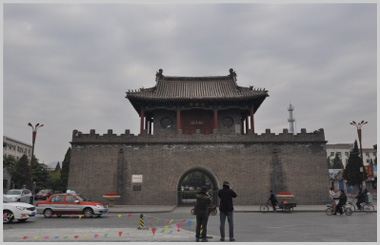

어양고루는 천진시 북쪽 계현의 시내 중심의 장문동(墻門洞)에 위치하고 있다. 이 고루는 명(明) 홍무(洪武)4년인 1371년에 종루와 고루의 두 부분으로 건축되었다.

어양이란 고대의 지명은 진(秦)이 어양현을 설치함으로써 성립되었다고 열려지고 있다. 진(秦)의 어양현은 현재의 북경 밀운(密雲)의 서남쪽이다. 진한(秦漢)과 위진(魏晉)을 거치며 어양은 군치(郡治)로서 기능하였다고 전한다.

6. 희봉구(喜峰口) 장성 인근 노룡새(盧龍塞)

고대의 문헌에 노룡새(盧龍塞)는 현재의 북경 일대에서 연산(燕山)을 넘어 동북쪽으로 이르는 중요한 관문이다. 이번 답사에서 고대의 노룡새로 비정되는 두 곳을 답사하였다. 그 중 한 곳이 희봉구 장성 인근의 노룡새이다. 희봉구 장성 일부분은 물에 잠긴 상태였으며, 명(明) 장성 위에 청(靑) 장성이 쌓여져 있었다. 장성 주변 정리와 관람로를 확보하기 위한 공사가 진행 중이었다.

7. 노룡현(盧龍縣) 영평부고성(永平府古城)

영평부(永平府)는 현재의 하북성 진황도시 관내의 노롱현에 있었던 명(明) 시기의 관부(官府)이다. 설치 당시 영평부는 현재의 당산시와 진황도시의 대부분 지역과 요령성 서남부 지역을 관할로 두었다. 영평부 유지는 현재의 노룡현 관내에 남아 있다.

8. 난현(灤縣) 난하(滦河)

9. 흥성 고성(兴城古城)

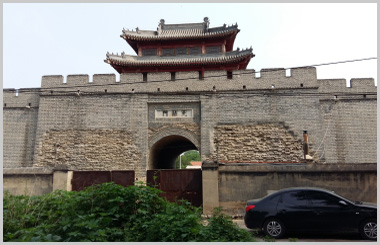

흥성고성은 요령성 흥성시(興城市)에 있으며, 명(明) 시기에 쌓여진 고성 중 보존이 가장 잘 된 곳의 하나이다. 흥성고성은 요서주랑(遼西走廊)의 중간에 위치하며, 동남쪽은 발해와 접하고 있는, 고대의 전략적 요충지에 위치한 고성 유적이다.

Ⅲ. 참고문헌

『宣和奉使高麗圖經』

『宣和乙巳奉使金國行程錄』

『三國史記』

『三國遺事』

『高麗史』

『史記』

『漢書』

『三國志』

『後漢書』

『北史』

『通典』

『唐會要』

『舊唐書』

『新唐書』

『遼史』

『金史』

『宋史』

『元史』

『明史』

『靖康稗史箋證』,

『松漠紀聞』

『大明一統志』

『籌海圖編』

「大靑廣輿圖」

「滿韓新圖」

邹衡, 1978, 「郑州商城即汤都毫说」, 『文物』1978年2期其.

石加, 1982, 「“郑亳说”再商榷」, 『考古』1982年第2期.

王素芳∙石永士, 1982, 「燕下都遗址」, 『文物』1982年第8期.

常征, 1995, 「《水经注》作者郦道元家世居里辨」, 『河北学刊』1995年第4期.

曹定云, 1995, 「殷墟妇好墓铭文中人物关系综考」, 『考古与文物』1995年第5期.

邹衡, 2004, 「郑州商城与古都保护笔谈-郑州商城是现在可以确定的我国最早的首都-威汤亳城」『江汉论坛』2004年第8期.

孙冬, 2004, 「虎宋使辽境经行道路的地理和地名学考察」 『中国历史地理论丛』 2004-4

张鹏飞, 2006, 「郦道元年谱考略」, 『湖北大学学报』2006年第4期.

孙冬, 2004, 「虎宋使辽境经行道路的地理和地名学考察」, 『中国历史地理论丛』 2004-4

肖忠純, 2010, 「古代文獻中的“遼澤”地理範圍及下遼河平原遼澤的特點․成因分析」 『北方文物』 2010-8

曹婉如 等 編, 1990, 「墜理圖」 『中國古代地圖集, 第1冊. 戰國至元』, 文物出版社.

胡厚宣·胡振宇, 2003 『殷商史』, 上海人民出版社.

薛國屏 編著, 『中國古今地名對照表』, 上海辭書出版社, 2010

김위현 외 역, 2012 『國譯 遼史』, 단국대학교 출판부.

류제헌, 2004, 『중국역사지리』, 문학과 지성사.

남주성, 2010, 『흠정만주원류고 상』, 글모아.

Ⅰ. 답사 개요

고구려는 오늘날의 중국 동북지역과 한반도의 북한, 남한 지역을 포함하는 넓은 지역을 경영하였다. 이에 대한 표지적인 물질 증거가 바로 고구려 산성의 존재이다. 고구려는 영역 범위 안에 산성을 축조하여 밖으로는 외부세력에서 가해 오는 전쟁과 공격 등을 방어하였고, 안으로는 산성을 근거지로 영역의 범위를 확대하고 지방통치를 공고화 하였다. 고구려의 영역과 대외확장, 지방 통치를 이해하는데 있어 고구려 산성 연구는 필수불가결한 요소라고 할 수 있다.

금번 답사는 고구려 산성의 전형적인 모습을 가지고 있는 대표적인 고구려 산성을 답사하여 그 특징과 성격을 파악하고, 이를 “고대 평양 위치”를 연구하는데 있어 하나의 비교 자료로 활용하고자 기획하였다.

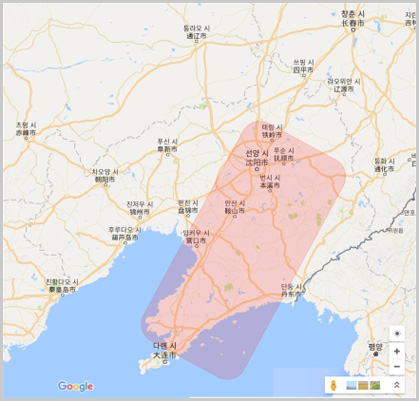

답사 지역은 요녕성 장하시, 수암현, 요양시, 심양시 일대이며, 이 가운데 고구려 산성의 축성 기법이 잘 남아 있는 해당 지역의 주요 고구려 산성을 선별하여 조사 대상 유적으로 삼았다.

Ⅱ. 주요 답사지 개요

1. 석성도(石城島) 석축유적

장하시 남쪽에 위치하고 있는 ‘석성도(石城島)’는 그 이름처럼 섬에 석성이 있었기 때문에 해당 지명이 붙었을 것으로 추정할 수 있다. 그러나 이 지명이 언제 만들어졌는지, 만약 정말 석성과 관련이 있다면 어느 때의 석성을 이야기하는 것인지는 아직 국내에 정확하게 알려진 바가 없다.

유적은 석성도에서 가장 해발고도가 높은 바위산 정상부의 동남쪽 경사면에 위치하고 있다. 산 아래부터 유적이 있는 곳까지 시멘트 도로가 연결되어 있기 때문에 접근은 용이한 편이다. 시멘트 길이 끝나는 곳에 시멘트로 바닥을 만든 농구 코트가 하나 있는데, 유적은 이 농구 코트 주변에 몇 곳이 위치하고 있다. 주변에 군 시설이 있고, 말벌집이 있어 사정상 오늘은 농구 코트 아래쪽의 유적만 확인하였다. 유적은 너비 70~80cm의 석축 유구로 산의 경사면을 따라 북쪽에서 남쪽으로 거의 일직선 형태로 연결된다. 그 길이는 약 1km에 이른다고 한다.

2. 성산 산성(城山山城)

요녕성(遼寧省) 장하시(莊河市) 성산진(城山鎭) 사하촌(沙河村) 만덕둔(萬德屯) 북쪽 성아산(城兒山)에 위치한다. 서쪽에는 벽류하가 북에서 남쪽으로 흐른다. 2005년 대련시문물고고연구소(大連市文物考古硏究所)에서 지표 조사하여 산성의 기본적인 상황을 이해할 수 있다.

산성의 평면 형태는 불규칙한 꼴인데 서북쪽이 마치 철성(凸城)처럼 성벽이 길게 튀어나와 있다. 전체 둘레는 3111.5m이며 산세를 따라 4면에 걸쳐 성벽을 쌓았다. 산성에서 확인된 유물로는 내성과 성문 주변, 망대와 유적에서 붉은색 승문기와와 연화문수막새, 토기, 철기 등 유물이 출토되었다. 성 안에서 요금(遼金) 및 청대(淸代) 유물도 함께 출토되었다.

3. 고려성(高麗城)

고려성은 성산산성을 답사하고 위패산성으로 이동하면서 원래 통과해야 할 도로가 공사 중이어서 길을 우회하다가 우연히 확인하였다. 지도에도 나오지 않는 곳인데, 이정표를 따라 가보니 해안가로 다다랐다. 물론 현재 관련 유적은 남아 있지 않으며, 그 지명이 지금도 그대로 남아 있는 경우라고 할 수 있다. 현재도 항구로 사용되고 있는데 이곳과 벽류하 하구와 불과 5km 밖에 떨어져 있지 않다.

4. 위패산성(巍覇山城)

요녕성(遼寧省) 보란점시(普蘭店市) 성대향(星臺鄕) 곽둔촌(郭屯村) 포도구(葡萄溝) 북쪽에 자리하고 있다. 위패산성(巍覇山城) 또는 오고성이라고 부르는데, 16세기 초반 명대(明代) 『요동지(遼東誌)』에서는 위패산성(魏覇山城)으로 소개되어 있다.

둘레가 약 3000m에 이르는 대형 산성이다. 자연지세를 잘 활용하여 산등성이를 따라 성벽은 잘 남아 있다. 성벽 위에는 성가퀴 흔적과 돌구덩이(石洞)가 몇 군데 확인되었다. 동문 동쪽에는 각대, 남벽 서쪽 모서리에는 장대가 남아 있으며, 성안에서는 붉은색의 승문 기와, 연화문 수막새, 토기편, 꽃무늬(花紋) 벽돌, 둥근 고리 칼, 개원통보(開元通寶) 등의 유물이 확인되었다고 보고되었다.

5. 낭낭산성(娘娘山城)

요녕성(遼寧省) 수암현(岫岩縣)에서 남쪽으로 약 15km 떨어져 있는 양가보진(楊家堡鎭) 낭낭성촌(娘娘城村) 서쪽에 위치하고 있다. 낭낭산성이라는 이름은 청대(淸代) 도광(道光) 년간 낭낭묘(娘娘廟)가 성내에 만들어지면서 불리게 된 것이라고 한다. 낭낭산성은 규모나 성내 시설, 출토 유물 등을 고려해 볼 때 수암 지역에서 가장 중요한 역할을 했을 것으로 판단된다. 북문 동쪽의 감제고지에는 지름 6m, 높이는 약 5m의 둥근 기둥모양 장대가 남아 있다. 한편 산성 내에서는 붉은 색 승문기와, 연화문 수막새, 토기편, 화살촉, 수레바퀴 쇠테(鐵棺), 칼 등의 유물이 수습되었다고 보고되었다.

6. 송수구 산성(松樹溝山城)

요녕성(遼寧省) 수암현(岫岩縣) 황화전진(黃花甸鎭) 관문산촌(關門山村) 송수구(松樹溝)에 자리하고 있다. 산성이 자리한 곳은 두 강이 만나는 지점으로 초자하의 지류인 고동하(古洞河)가 산성 서쪽, 남쪽, 동쪽을 나란히 에워싸면서 북쪽으로 흐르고 산성 북쪽은 초자하(哨子河)가 흘러간다. 전형적인 포곡식 산성이며, 전체 둘레는 1740m이다. 성내에서는 붉은색 승문기와, 민무늬 붉은색 수키와, 토기편 등이 확인되었다.

7. 노성구산 산성(老城溝山山城)

요녕성(遼寧省) 수암현(岫岩縣) 황화전진(黃花甸鎭) 하하남촌(下河南村) 노성구(老城溝) 산 정상에 위치하고 있다. 산성의 평면 형태는 타원형으로 둘레는 약 2000m로 알려져 있다. 성내에서는 일부 토기편 등이 확인되었다고 하는데, 성안을 확인해 보니 시대가 앞서는 유물들은 확인할 수 없었다. 금번 조사를 통해서는 이 산성이 고구려 산성인지를 명확하게 알 수 있는 근거들을 전혀 찾지 못하였다. 추후 추가적인 조사가 필요하다.

8. 동경성(東京城)

동경성은 현재 요양시의 동쪽, 태자하의 우안에 위치하고 있는 청대 평지성이다. 후금을 건국한 누르하치는 1621년 명 요양성을 함락하였다. 요양 점령 후 누르하치는 요양성에 머무르지 않고 태자하 우안에 동경성을 축조하고 이곳으로 천도하였다. 1625년 심양으로 천도하기 전까지 동경성은 후금의 도성으로의 역할을 담당하였다. 그 후 강희 황제 때에 요동지방의 통치 강화를 위해서 동경성을 대대적으로 정비하여 전체 길이 약 3,500m에 이르는 성곽을 완성하였다고 한다. 동서남북에 각각 2개소의 문을 축조하였다고 하는데, 현재는 성벽이 모두 헐려 폐허가 되고 천우문으로 불리는 남문의 일부 구간만 복원된 채로 남아 있다. 현재 성안에는 동경성의 역사를 알 수 있는 작은 전시실을 운영하고 있다.

9. 암성(巖城, 중국명 연주성(燕州城))

암성은 등탑시 서대요향 관둔촌에 위치하고 있다. 보통 연주성으로 부르고 있으며, 국내 학계는 물론 고구려 역사에 관심을 두고 있는 일반인들도 많이 다녀온 바 있는 잘 알려진 고구려 산성이다. 최근에는 2000년대 중반에서 말까지 대대적인 발굴조사가 이루어졌다.

10. 동루자산성(董樓子山城)

오늘 원래 계획은 석대자산성을 답사하는 것이었지만 공교롭게도 석대자산성 서벽 복원구간을 공사 중이어서 산성 내 출입이 불가능하였다. 최근 중국에서 보고된 산성 가운데 석대자산성 부근에 동루자산성이 있기 때문에 이 산성을 답사하였다.

동루자산성은 석대자산성에서 직선거리로 북쪽으로 약 4km 떨어져 있다. 동루자촌에서 동쪽으로 약 1km 떨어져 있는 석두산 정상에 위치하고 있다. 산성은 전체 둘레가 약 160m 밖에 되지 않는 아주 작은 규모의 보루식의 산성이다. 성벽은 돌과 흙을 섞어서 축조하였는데 성벽의 높이는 1m가 조금 넘는 정도이며, 성벽 밖으로는 사람이 한 번에 뛰어 넘기 어려운 너비의 해자가 파여 있다. 산성을 조사한 보고자는 고구려 산성으로 보았으며, 석대자산성과 아주 가깝게 위치하고 있기 때문에 석대자산성의 위성으로 해석하였다. 그러나 지표조사 당시 관련 유물이 전혀 확인되지 않았고, 성벽과 관련 시설에서도 고구려와 관련된 명확한 증거는 확인되지 않았기 때문에 고구려 산성인지의 여부는 이후 더 자세한 분석과 검토가 있어야 할 것으로 여겨진다.